I tipi di Elèuthera, oramai tre anni fa (ma io me ne sono colpevolmente reso conto solo ora…), hanno dato alle stampe un ulteriore interessante studio di taglio antropologico.

Lo Stato, questo il titolo del volumetto di Harold B. Barclay, novantenne professore di antropologia in Canada, è una Breve storia del Leviatano (così recita il sottotitolo) originale e, a mio avviso, stimolante.

Lo Stato, anche in Italia, è stato studiato in profondità dal punto di vista storico e della scienza politica, in associazione a termini quali politica, costituzione e amministrazione, ma anche legittimità, disciplina e istituzioni, a segnalare la complessità della moderna organizzazione del potere. Fenomeno storico o tipo ideale della pratica politica, le interpretazioni sul suo ruolo hanno seguito, e seguono, due segni ben diversi.

Da una parte, lo Stato (o si potrebbe anche dire: le istituzioni) si fonda sul binomio comando-obbedienza, attraverso i meccanismi della legittimazione e della disciplina, ed è l’oggetto primo della critica anarchica.

Dall’altra esso, quale emerge in occidente e in età moderna, è stato analizzato come l’insieme coerente di comportamenti collettivi in grado di neutralizzare i precedenti conflitti privati, attraverso la regolazione istituzionale.

Semplificando: per alcuni lo Stato è fonte di inedita oppressione e umiliazione, per altri è strumento di emancipazione rispetto all’irrazionalità dell’homo homini lupus.

Barclay abbraccia decisamente il primo partito, in quanto considera lo Stato come un’istituzione oppressiva e prevaricatrice che si basa sulla gerarchia, ovvero sull’accesso diseguale al potere e alle ricchezze. Ma, allo stesso tempo, precisa che la competizione per il potere e la coercizione esistono e sono esistite nei gruppi umani più diversi, compresi quelli non statali. Questo vale anche per l’idea e la pratica della proprietà, tanto che nelle stesse società di cacciatori-raccoglitori, anche se alcuni beni fondamentali come la terra o l’acqua erano di fatto proprietà collettive, utensili, animali, case e, in certi casi, anche le zone di pesca erano di proprietà individuale.

Da ciò egli deduce che le differenze sociali sono un tratto comune a tutte le società e che non vi sono società libere dall’esercizio della politica.

Certo lo Stato, dal punto di vista di Barclay, ha ulteriormente peggiorato le cose. Istituzione recente (per migliaia di anni gli esseri umani hanno vissuto senza), è nato quando un’élite ha potuto rivendicare a sé il monopolio dell’uso della violenza e istituire sanzioni legali nei confronti di chi esercitava comportamenti ritenuti scorretti.

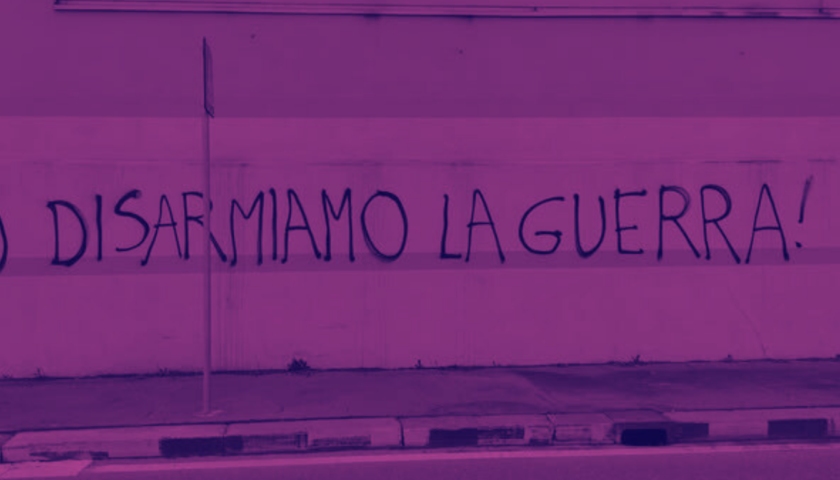

È allo Stato che si deve l’invenzione della guerra come la conosciamo, in quanto essa può essere messa in atto solo da una complessa macchina organizzativa propria di una grande struttura predatoria, quale, appunto, lo Stato.

Ancora, lo Stato si caratterizza per l’inefficienza della sua amministrazione e per un sistema di governo che, anche quando è democratico, lo è solo di facciata: la democrazia è una dittatura della maggioranza relativa che in realtà è una minoranza e che altro non è se non il solito comitato d’affari della classe capitalista (secondo le parole di Marx).

Al netto di alcune semplificazioni (proprie del libro ma anche di queste mie rapide righe), la domanda cui rispondere è la seguente: se lo Stato è effettivamente questo, perché così tante persone vi si sottomettono volontariamente?

La risposta, secondo Barclay, è nell’origine dello Stato: esso è sorto storicamente sulla base dell’impulso di qualche individuo ad acquisire potere sugli altri ma anche sulla contemporanea disponibilità da parte dei molti a sottomettersi al potere dei pochi.

Tuttavia, nell’uomo sono presenti tanto la volontà di potenza quanto la volontà di libertà. Così, accanto, contro e oltre lo Stato, sono esistite e esistono forme di organizzazione sociale acefale e anarchiche basate su principi organizzativi fondamentali come l’orizzontalità e l’auto-organizzazione (per le quali Barclay azzarda una simpatica definizione riecheggiando Hakim Bey: Zone Permanentemente Autonome).

Tutto ciò mi porta ad alcune considerazioni, la prima delle quali è che eliminare lo Stato (obiettivo dell’anarchismo storico) non implica, necessariamente, rendere uguale l’accesso al potere e alle ricchezze e quindi eliminare la gerarchia.

Inoltre, il vero problema (il vero oggetto della critica anarchica) non è tanto lo Stato come entità storicamente data (lo Stato moderno, lo Stato nazione), ma il principio di autorità che è invece metastorico. Se lo Stato è il principio di autorità, quale si è concretizzato nell’età moderna, oggi mi pare che ci troviamo davanti a uno scenario un poco diverso. Lo Stato, cioè, sembra mantenere per sé alcune prerogative essenziali (in particolare il monopolio della forza, la possibilità di esercitare - esso solo - violenza), mentre altre porzioni di esercizio del potere sono sempre più appannaggio di entità diverse: gruppi trasversali di potere, corporations, eserciti transnazionali come la Nato, agenzie sul clima, sul cibo, sulla sanità ecc. La critica no-global, nelle sue fazioni meno annebbiate dal riformismo post socialdemocratico, aveva in questo visto parzialmente bene.

Così la pratica dell’anarchismo oggi è quella di allargare la critica non più solo allo Stato (lo Stato moderno), ma ai molteplici e internazionali snodi, o piani, del potere che esercitano di fatto il governo, slegati da qualsiasi legittimità democratica. Snodi che danno vita a uno Stato alla seconda potenza, verrebbe da pensare, a qualcosa di ancora più gerarchico rispetto allo Stato moderno.

A esso non possiamo che contrapporre un anarchismo che non è più solo ideologia moderna (dell’età moderna), ma principio metastorico opposto allo Stato, in grado di organizzare altrimenti, orizzontalmente, i gruppi sociali.

Il libro (che affronta altre importanti questioni che qui ho tralasciato) è tradotto da Andrea Aureli: 143 pagine, 12 euro.

A. Soto